7 月 15 日,山东理工大学经济学院 “桑梓共兴” 实践团走进青岛即墨区蓝村街道王演庄新村,开展 “三下乡” 社会实践活动。这座沉淀着古驿道历史记忆、焕发着新村活力的村落,为实践团成员打开了一扇触摸乡土文脉、感知乡村发展的窗口。

图1 实践团来到王演庄新村

古驿道遗迹:青石板上的 “贸易记忆”

实践团成员在村委负责人的带领下,沿着村落街巷开启探访之旅。行走间,一段保留着传统风貌的青石板路引起了大家的注意 —— 这便是王演庄新村的古村驿道遗迹。负责人介绍,这里曾是古代山东沿海与内陆贸易、人文交流的重要通道,作为商旅往来的 “要冲”,见证过山海之间物资流通的繁盛景象。

图2 负责人为实践团介绍古村驿道与古官道遗迹

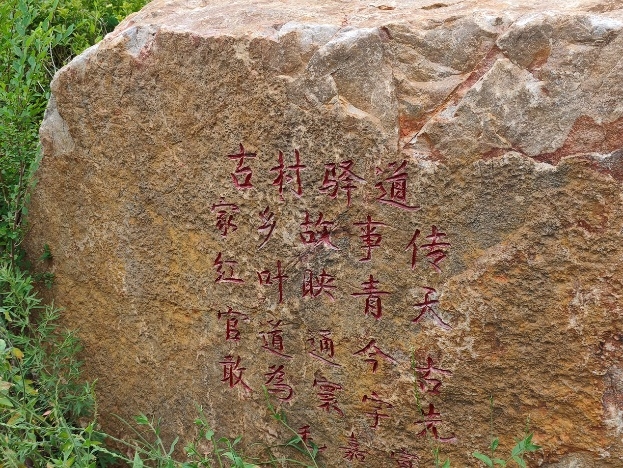

“当年驼铃声、脚步声、车马声在这里交织,南来北往的商队带着沿海的海盐、干货,换回内陆的丝绸、粮食,这里是真正连接山海的‘活纽带’。” 负责人的讲述让实践团成员眼前仿佛浮现出昔日的繁华场景。驿道旁斑驳的墙壁上,“古村驿道” 的相关记载虽历经岁月侵蚀,却依然能辨认出对过往商贸往来的描述,字里行间藏着这片土地与外界交融的千年记忆。

实践团成员俯身触摸青石板上的纹路,感受着时光留下的印记。“这些磨损的痕迹,是历史的‘年轮’,记录着村落的兴衰变迁。” 古驿道不仅是物理意义上的通道,更是承载地方历史文化的 “活化石”。

图3 实践团在古村驿道

新村守护:让历史文脉融入现代生活

在探访中,实践团发现王演庄新村对古驿道的保护融入了日常治理——村委在遗迹旁设立了简易的保护标识,标注着驿道的历史背景;村民在生活中自觉维护周边环境,避免对青石板造成人为损坏。这种“无意识”的守护,实则是对乡土文化的天然认同。

负责人表示,古驿道如今已成为村里的“文化地标”,村委常会带着孩子们来这里讲述村落历史,让年轻一代了解家乡的过往。“守住古驿道,就是守住我们的‘根’。”这番话让实践团成员深有感触:乡村的“新”,从不意味着割裂历史;相反,对文脉的守护,正是新村活力的重要源泉。(通讯员:张裕浩,李婷)

图4 文化地标 |